고정 헤더 영역

상세 컨텐츠

본문

『별 것 아닌 것 같지만, 도움이 되는』은 레이먼드 카버의 단편소설집 『대성당』안에 담긴 단편소설의 제목이다. 오늘은 레이먼드 카버의 소설과 문유석의 쾌락독서, 카뮈의 이방인을 콜라보하여 글을 적어보겠습니다.

별 것 아닌 것 같지만, 도움이 안 되는

문유석의 『쾌락독서』는 저자의 독서가 뼈대가 된 삶과 생각들을 엿볼 수 있다. 고무적이다. 그 책 속에는 저자의 고3 시절의 이야기가 등장한다. 저자는 아무래도 공부를 잘했겠지. 평생 1등 한번 해 본 적이 없는 나와는 다른 종족이었을 것이다. 적어도 대한민국에서 판사가 되었다면 말이다.

어릴 적부터 독서를 좋아했던, ‘활자중독’에 가까운 저자는 사직도서관에서 짬짬이 만화책도 탐독하고 소설책도 쌓아놓고 낄낄대며 자기만의 휴식을 취하였다. 공부를 죽으라고 해도 안 되는 나 같은 사람(물론, 죽으라고 공부한 적도 없지만, 원래 그게 안 되는 사람이 있지 않은가!)이 있는가 하면, 공부도 적절하게 하면서 휴식 차원에서 독서를??? 제대로 하는 인간이 있다. 그런 ‘괴물’ 같은 인간이 바로 저자였다. 독서가 체내화된 그 고3에겐 고마카와 준페이의 『인간의 조건』같은 책은 꿀잼 그 자체였다. 그렇게 열정적으로 소설을 읽어가면서 쾌락에 젖어 있을 때, 뒤에서 누군가 어깨를 툭 치는 것이다. 알고 보니 그는 고교 선배였고 재수생이었다. 원하는 대학에 가기 위해 사직도서관 문이 열리는 시간부터 닫히는 시간까지 열심히 공부하면서 재수중이었다. 저자는

‘나는 놀랐다. 왜요? 아니 내가 뭘 하든 무슨 관계가 있기에....’

재수생 선배의 심각한 태도에 저자는 항변 한 번 못하고 소설책을 반납하고 집으로 돌아왔다.

‘억울하기도 하고, 항변하지 못한 자신이 창피했다. 내가 뭘 잘못했지? 아니, 세상에 책 읽는 것조차 남에게 폐가 된단 말야?

투덜대며 걷던 내 머리를 순간 스친 생각이 있었다. 나는 늘 누구에게도 폐 안 끼치고 살 자신이 있다고 생각했다. 하지만 내 존재 자체가 누군가에게 폐가 될 수도 있는 거였다. 우연히 단지 공부 하나는 잘하게 태어나서 상대적으로 노력을 덜 하고도 좋은 성적을 얻는 자의 존재란 죽을 만큼 노력하고도 좌절을 반복하는 이에게는 상처와 절망을 줄 수 있는 것이었다. 내가 아무런 악의를 갖고 있지 않더라도 말이다.’(125-126p)

‘누구에게나 결핍은 있다. 내가 갖지 못한 것을 누리는 타인의 존재를 편하게 받아들일 만큼 수양이 된 사람은 많지 않다....그건 부조리하다고 생각했지만, 인간 세상은 원래 부조리하다. 논리의 문제가 아니었다....그건 논리의 문제가 아니었다. 선택의 문제였다. 내 평소 사고방식대로라면 도서관에서 그 선배에게 유감이지만, 이건 내 공부 방식일 뿐이라고 말하고 내 자리로 돌아갔어야 한다. 후배를 그런 식으로 불러낸 그 선배야말로 찌질한 짓을 한 것이다. 그런데 그렇게 하기에는 그 선배의 표정이 너무나 절박해 보였다. 아무런 심적 여유도 없이 찌들 대로 찌들어 있었다. 내게는 여기가 아니어도 선택의 여지가 얼마든지 있었다. 내 선택은 잘못된 건 아니구나, 생각이 들었다...’(127-128p)

저자에겐 고3 수험생이 도서관에 앉아 소설책을 탐닉하는 것이 ‘별 것 아닌 것 같지만’, 재수생인 선배에겐 ‘도움이 안 되는’짓(?)이었던 것이다. 그런데, 저자 문유석은 자신의 입장만을 생각했다면 선배와 따지면서 다툴 수도 있었던 문제였는데, 그냥 넘어가 지더라는 것이다.

친구가 이런 에피소드를 듣곤 이렇게 대구한다.

“하여튼 너란 놈은 반성을 해도 참 재수없게도 한다. 공부를 너무 잘한 탓에 존재 자체만으로 누군가에게 폐가 된다는 걸 돈오돈수로 깨쳤다니 그게 무슨 원효 해골 물 마시는 소리야?”(129p)

저자는 <별 것 아닌 것 같지만, 도움이 안 되는> 일에 대해 자신이 내려놓았다. 고3이란 나이에 그렇게 했다는 것 자체가 저자의 ‘떡잎’이 남다름을 알 수 있다.

우리가 살아가는 세상은 내겐 <별 것 아닌 것 같지만>, 다른 이에게 <도움이 안 되는> 일들이 많고, 저자의 이야기처럼 ‘존재 자체만으로도’ 도움이 안 되는 경우가 있다. 저자가 재수생 선배에 대해 그런 태도를 취할 수 있었던 것은 선배에 대한 <공감共感> 때문일 것이다.

별 것 아닌 것 같지만, 도움이 되는

앤과 하워드에겐 스코티란 8살짜리 아이가 있다. 오늘은 아이의 생일이다. 빵집에 생일케이크를 주문했다는 이야기로 레이먼드 카버의 이야기는 시작된다.

그런데, 딸 아이가 생일날 교통사고를 당한다. 그것도 뺑소니에게 말이다. 충격을 받은 아이, 하지만 겉으로는 멀쩡했다. 아무래도 이상해서 애 엄마는 생일파티를 취소하고 남편과 함께 병원으로 간다. 단순한 접촉사고 정도로 생각했다. 의사도 곧 깨어날 거라고 하며 기다려달라고 했다. 그런데 아이는 계속 혼수상태이다. 부부는 멘붕상태다. 아이를 간호해야 하기에 교대로 집으로 오가며 아이가 깨어나길 기다렸다. 그런데, 계속 집으로 전화가 오는 것이다. 정신이 없는 부부에게 딸 이름‘스코티’이야기를 끄집어내니 뺑소니범의 전화가 아닌가 신경이 곤두선다. 미치기 일보 직전이다.

그런데, 병원에서 만난 다른 가족이 있다. 그 부부의 아이 프랭클린은 파티에서 칼에 찔려 죽어가고 있었다. 프랭클린 부모는 아이를 위해 아무것도 할 수가 없었다. 작가 카버는 스코티의 엄마의 마음을 이렇게 표현한다.

‘그녀는 두려웠고, 그들도 두려웠다. 다들 그런 공통점이 있었다. 그녀는 그 사고에 대해 더 많은 얘기를 하고 싶었다.’(110p)

스코티는 단순한 뇌진탕 정도로만 생각했지만, 백만 명당 한 명꼴로 발생하는 희귀병이었다.

스코티는 죽었다.

“이렇게 놔두고 갈 순 없어. 안 돼.”

“부검입니까?”

스코티는 희귀병이라 부검까지 해야 한다고 병원에서 이야기한다. 아이의 시신을 그대로 남겨두고 돌아오는 부부의 가슴은 얼마나 아팠을까!

딸을 상실한 깊은 슬픔의 운을 떼고 있을 찰나에 또 전화가 걸려온다.

“여보세요!”

“제발”

“누구세요?”

“당신 스코티 말이오. 당신을 위해 내가 그 애를 준비해놓았소.”

“스코티를 잊어버렸소?”

“이 못된 새끼야! 네가 어떻게 이런 짓을 할 수 있어, 이 못된 자식아.”

“스코티 말이오. 스코티에 대해서 완전히 잊어버린 것 아니오?”

그리고는 전화를 끊어버렸다.

“내 손에 잡히기만 해봐.”

전화를 건 사람은 누구였을까? 뺑소니범이었을까?

“케이크를 가져갈 거요, 말거요? 나는 다시 일해야 하오. 빵장수들은 밤에 일하오.”

“신경 좀 쓰세요. 신경 좀.”

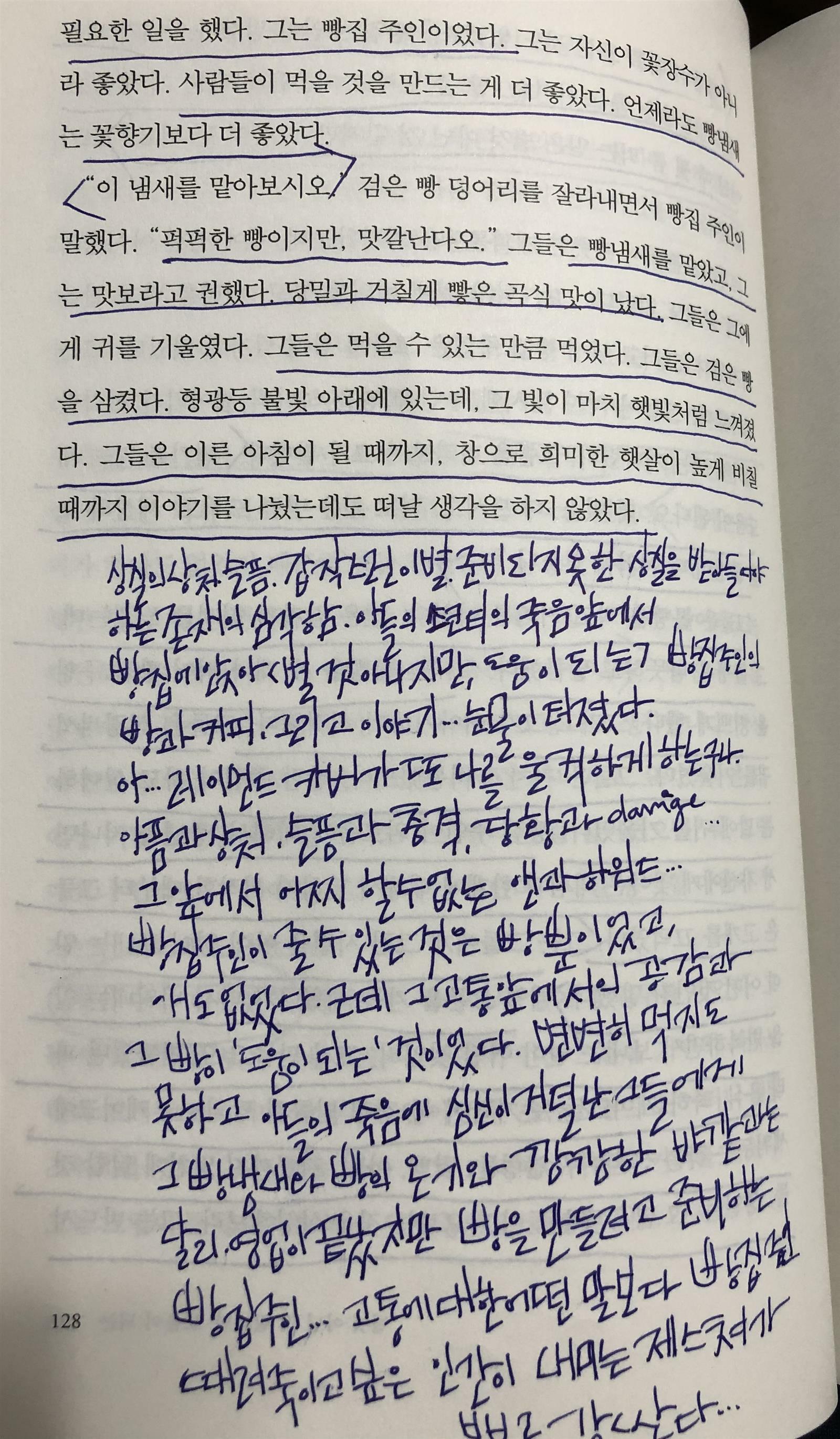

상실의 상처와 슬픔, 갑작스런 이별, 준비되지 못한 이별, 상실감을 받아들여야 하는 존재의 심각함, 아들 스코티의 죽음 앞에서 빵집에 앉아 <별 것 아닌 것 같지만, 도움이 안 되는> 그 사람이 <별 것 아닌 것 같지만, 도움이 되는> 존재가 된다. 그것은 대단한 것이 아니었다.

“아마 제대로 드신 것도 없겠죠.”

“내가 만든 따뜻한 롤빵을 좀 드시지요. 뭘 좀 드시고 기운을 차리는 게 좋겠소. 이럴 땐 뭘 좀 먹는 일은 별것 아닌 것 같지만, 도움이 될 거요.”(127p)

빵과 커피와 그리고 별 것 아닌 것 같은 이야기가 오간다.

이 대목에서 눈물이 터져버렸다.

아...레이먼드 카버가 또 나를 울컥하게 하는구나!

아픔과 상처, 슬픔과 충격, 당황과 데미지, 그 앞에서 어찌할 수 없는 스코티의 부모, 앤과 하워드....빵집주인이 줄 수 있는 것은 빵 뿐이었고, 그는 자녀도 없었다. 애도 없었다. 근데 그 고통 앞에서의 공감과 그 빵이 도움이 되는 것이었다. 변변히 먹지도 못하고 아들의 죽음에 심신이 거덜 난 그들에게 그 빵냄새와 빵의 온기...이미 영업시간은 지났고, 바깥은 깊은 밤으로 가는 깜깜함만 가득한데, 빵을 만들려고 준비하는 빵집 가게만은 환하게 빛나고 있다.

고통에 대해서 어떤 말보다 더 중요한 것이 있었다.

빵집 주인을 때려죽이고 싶었는데, 이제는 그가 내미는 인간적인 제스쳐가 두 부부를 감싼다.

“이 냄새를 맡아보시오.”

“퍽퍽한 빵이지만, 맛깔난다오.”

부부는 빵을 배불리 먹었다. 밤새도록 그 빵집 가게에 앉아 있었다. 밤새 이야기를 나누었다. 무슨 이야기를 나누었을까?

‘그들은 이른 아침이 될 때까지, 창으로 희미한 햇살이 높게 비칠 때까지 이야기를 나눴는데도 떠날 생각을 하지 않았다.’(128p)

레이먼드 카버의 이 단편의 감동이 나를 휘감는다. 그래도 이 감동을 좀 덜어내야 책을 완독할 수 있을 것 같다.

Epilogue...

‘누군가는 이 이야기를 기괴하게, 심지어 무섭게 받아들일지도 모르겠지만, 사람의 외로움을 달래주는 존재는 다양하다. 귀여운 강아지와 고양이뿐만 아니라, 고요히 수조 안을 헤엄치기만 하는 열대어이기도 하고, 독방에 갇힌 장기수에게는 창살 사이로 비치는 햇살 한 자락일 때도 있다. 그보다 훨씬 우리를 닮은 존재가 친구가 되어주고, 손발이 되어준다면 어떨까. 도시의 한구석에서 잊힌 채 살아가며 고독사를 두려워하는 노인들이라면 어떻게 받아들일까. 먼 훗날의 막연한 공포만을 생각하지 말고 지금 당장 이웃들이 겪고 있는 구체적인 결핍과 고통을 생각해보자. 인류는 아직도 배고프다. 우리는 벌써 발전을 멈출 만큼 멀리 오지 못했다.’(쾌락독서, 227p)

알베르 카뮈의 『이방인』에서 햇살의 눈부심은 아랍인을 살인하는 <별 것 아닌 것 같지만, 도움이 안 되는> 신호였지만, 독방에 갇힌 장기수에게 비치는 햇살은 <별 것 아닌 것 같지만, 도움이 되는> 살아있음의 기운이기도 한 것이다.

우리가 살아가는 시간의 세월 가운데 <별 것 아닌 것 같지만, 도움이 되는> 시간과 공간이 가득하길 바라. 왜냐하면 문유석의 말대로 우리는 아직도 결핍과 고통으로 신음하고 있고 인류는 아직 배가 고프기 때문이다.

오늘이 이 글이 이 곳을 방문한 이들에게 '별 것 아니지만 도움이 되길 바라'...마지 않습니다^^

오늘은 레이먼드 카버의 '별 것 아닌 것 같지만 도움이 되는' 소설의 리뷰하면서 문유석의 '쾌락독서'와 알베르 카뮈의 '이방인'이야길 콜라보하면서 포스팅해 보았습니다.

헤르만 헷세/크눌프Knulp(feat.D.H.로렌스, 레이먼드 카버)

헤르만 헷세의 '크눌프Knulp' 그리고 그가 인생에 경험한 좌절과 불행, 슬픔을 작가 D.H.로렌스, 그리고 레이먼드 카버가 겪었던 고통이라는 공통점을 이야기하면서 옴니버스형식으로 '슬픔에 대

karl21.tistory.com

'탐독: 탐서 > Book Review' 카테고리의 다른 글

| 소리와 분노(The Sound and the Fury) 그리고, 모더니즘(Modernism)작가들이 사용한 기법에 대하여 (6) | 2021.07.02 |

|---|---|

| 니콜라이 고골/외투(feat.정미경/체호프/오두막/아합왕/피츠제랄드/최규석) (0) | 2021.07.01 |

| 정미경의 내 아들의 연인(feat.제임스딘, 크눌프 + 박하사탕, 이기호, 칼 바르트) (0) | 2021.06.29 |

| 헤르만 헷세/크눌프Knulp(feat.D.H.로렌스, 레이먼드 카버) (0) | 2021.06.28 |

| 박시백 조선왕조실록(20권) 내 멋대로 느낀 점, 14가지 (0) | 2021.06.27 |

댓글 영역